Изучение клещей

Изменение климата и окружающей среды привело к значительному увеличению количества клещей в последние десятилетия. Клещевые инфекционные заболевания все чаще регистрируются у людей, а также у домашних и сельскохозяйственных животных.

Зачем изучать клещей?

Клещи изучаются, чтобы узнать больше об их биологии, образе жизни, среде обитания и поведении, а также их влиянии на здоровье человека и животных. Эти данные полезны не только для исследователей, но и для простых людей, которые заботятся о своем благополучии и здоровье, хотят ощущать радость от общения с природой и пребывать на природе без чувства тревожности, и знают, как можно предотвратить заболевания клещевыми инфекциями. Началом изучений клещей считается 1975 год, когда вышла статья о вирусах, переносимыми членистоногими в Эстонии.

Исторически изучением клещей в Эстонии занимался отдел изучения инфекционных заболеваний Института Развития Здоровья. С октября 2023 года направление изучения клещей было перенесено в Департамент Здоровья.

Что изучается?

- Какие виды клещей встречаются в Эстонии;

- Где живут клещи и где их можно найти;

- Какие виды имеют медицинское значение, т. е какие виды способны кусать людей и передавать опасные для здоровья инфекционные агенты;

- Какие патогены обнаружены в клещах Эстонии и какова их распространенность;

- В каких регионах Эстонии больше или меньше клещей, и что на это влияет;

- В каких регионах Эстонии более или менее распространены клещевые заболевания;

- Когда активны клещи, живущие в Эстонии;

- Как среда обитания клещей меняется со временем и изменением климата.

Как проходит изучение клещей?

- Место. Изначально выбирается метод и место для сбора клещей. Если клещей нужно собирать с растительности, выбирается место с хорошей проходимостью, травяным покровом или подстилкой, а также с хорошим доступом. В зависимости от цели, клещи также собираются от животных, перелетных птиц и людей.

- Сбор клещей. Для сбора с растительности используют т. н. флаги – не скользкая, желательно ворсистая ткань светлого цвета, прикрепленная к деревянной основе. С животных клещей снимают щипцами или пинцетом.

- Определение вида. Собранных клещей изучают каждого отдельно под микроскопом, чтобы по внешним признаками определить его видовую принадлежность.

- Получение исследовательского материала. Клеща измельчают в мелкий порошок для получения раствора или суспензии. Затем, используя различные химические вещества и реакции, из этой суспензии выделяют раствор генетического материала клещей – нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, которые впоследствии используются, в частности, для определения наличия и молекулярной характеристики патогенов.

- Наличие патогенных микроорганизмов определяется молекулярно-биологическими методами, в основном ПЦР (полимеразная цепная реакция). На первом этапе выявляется наличие искомого патогена в клеще (а именно фрагментов ДНК или РНК патогена).

- Определение вида или подтипа бактерии, вируса или другого патогена, то есть, более точно, фрагмент ДНК какого именно микроорганизма или вируса был обнаружен. Является ли он патогенным или нет, или до сих пор неопознанным штаммом бактерии или вируса, и так далее. Мы сравниваем нуклеотидную последовательность фрагмента ДНК, полученного из бактерии или вируса, с другими записями в специальных базах данных.

- Определение возможного исторического пути и источника бактерии или вируса. С помощью баз данных мы ищем и сравниваем, где вирус или бактерия с аналогичным фрагментом ДНК еще распространяется в мире, где он обнаружен и каковы возможные пути в Эстонию – будь то перелетные птицы, грызуны или другие животные из других стран. Кроме того, имеют ли патогены, выявленные в эстонских клещах, какие-либо молекулярно-биологические особенности или различия по сравнению с найденными в других регионах, которые могут влиять на способность бактерии или вируса вызывать заболевание.

Результаты клещевых исследований

В Эстонии клещи изучались в ходе многих научных исследований, когда в основном клещи изучались в их преимущественном месте обитания – лесу. Основные результаты перечислены ниже:

- 1975 – одна из первых публикаций о вирусах, переносимых клещами в Эстонии

- 2001 – в клещах Эстонии обнаружили все три известные на тот момент подтипа вируса клещевого энцефалита: Европейский, Сибирский и Дальневосточный

- 2011- возбудитель бабезиоза у животных и людей – простейшие вида Babesia (Ba. microti, Ba. venatorum) в клещах Эстонии

- 2012- различные возбудитель клещевого боррелиоза из рода Borrelia (Borrelia afzelii, B. garinii, B. burgdorferi s.s, B. bavariensis, B. valaisiana) обнаружены у 10-40% клещей, возбудители анаплазмоза человека – в среднем у 2%

- 2013 – в клещах Эстонии обнаружили Borrelia miyamotoi, которая может вызывать возвратные лихорадки и неврологические повреждения

- 2015 – возбудители рикеттсиоза (R. monacensis, R. tarasevichae), а также пятнистой анеруптивной лихорадки (R. helvetica) также найдены в клещах, населяющих Эстонию

- 2016 – в клещах Эстонии обнаружены возбудитель эрлихиоза (E. muris) и неоэрлихиоза (Ca. N. mikurensis); обнаружение естественного межвидового скрещивания лесного и таёжного клещей

- 2018 – пилотное исследование городских клещей в г. Таллинн: около 1000 клещей собрано, ~35% положительны на возбудителей заболеваний различного рода

Однако в последнее время направление изучения клещей сместилось в сторону изучения их в непосредственной близости к человеку.

Одним из пилотных проектов стало проведенной в ИРЗ исследование Таллиннских городских клещей в 2018 году, где ученые собирали клещей в парках и зеленых зонах г. Таллинна.

Больше данных по статистике исследования 2018 года Таллиннских городских клещей : “Puugid kui haigusekandjad Tallinna ja lähiümbruse rohealadel“ (TAI, 2020).

Следующим шагом стала просьба прямо от людей получить клещей и узнать с кем непосредственно они пересекаются в своей повседневной жизни, таким образом была организована в 2020 году кампания «Отправь клеща по почте!», по результатам которой в базу данных были внесены данные о более чем 20 000 клещей, и более 6 000 клещей были отправлены в научную лабораторию на исследования.

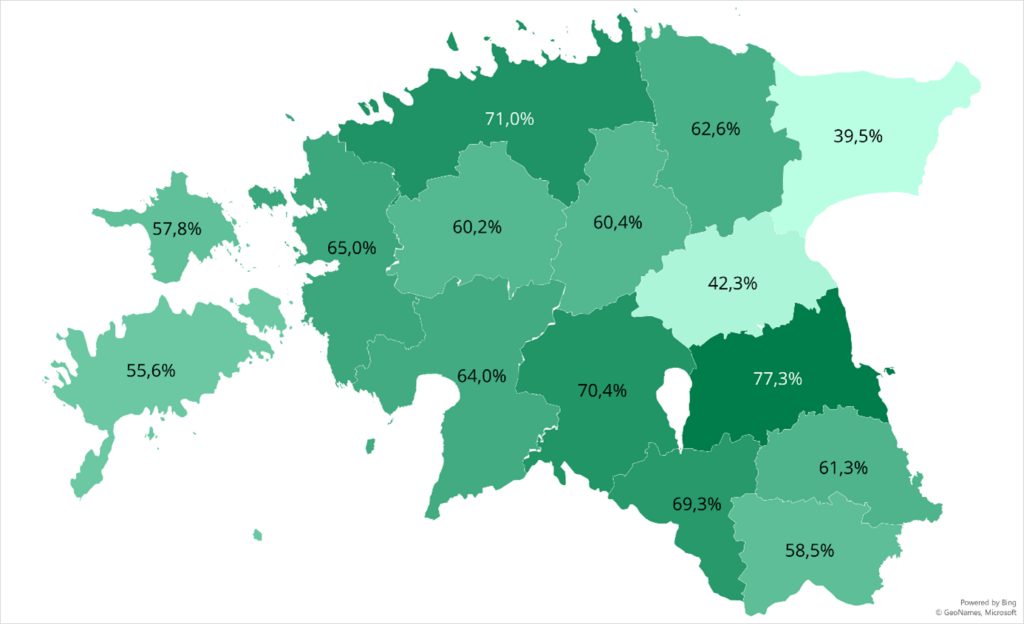

Из всех присланных клещей, в выборку, использованных в исследовании, вошло 3559 клеща, что составляет примерно 55 процентов от всех поступивших/присланных в клещевой банк в ходе кампании. Клещей исследовали на наличие шести видов возбудителей различных заболеваний: боррелиоза, рикеттсиоза, неоэрлизиоза, анаплазмоза, заболевания Borrelia miyamotoi, относящегося к группе возвратных лихорадок и клещевого энцефалита. Почти две трети или 62% клещей в выборке были носителями возбудителей заболеваний.

Больше данных по статистике компании «Отправь клеща по почте» и распространения клещевых заболеваний в 2020 году: „Pane puuk posti!” 2020. aasta kampaania ning Eesti puukides esinevad haiguste tekitajad” (TAI, 2022).

Одним из последних стало все-эстонское исследование городских клещей 2023 года, в цели которого входило выяснить распространенность клещей на открытых зеленых зонах во всех Эстонских городах, а так же оценить риск получения клещевого укуса и клещевого инфекционного заболевания в городской среде.

В ходе исследования ученые побывали во всех 47 городах и в сумме посетили 51 зеленую зону. С городских зеленых зон за пару недель было собрано всего 2825 клещей, со средним показателем распространенности в 5,65 клещей на 100 м2. Основным результатом сборов клещей стало понимание того, что парки в городах Эстонии в основном содержатся в хорошем состоянии и риск получить укус клещами в них относительно невелик. Но при этом клещей в городской черте много на пешеходных тропах, в парках для диск-гольфа, а также на припарковых зеленых зонах и на тропинках, протоптанных по этим зеленым зонам.

Собранных клещей, как и в исследовании 2020 года, проанализировали на наличие шести различных возбудителей. В результате выяснилось, что почти семь из десяти клещей являются переносчиками хотя бы одного возбудителя клещевой инфекции.

Больше данных по статистике исследования городских клещей 2023 года: “Linnapuugid 2023 – puukide levimus ja puugihaiguste oht Eesti linnade avalikel haljasaladel” (TAI, 2023).

Клещевые рекорды Института Развития Здоровья:

- Супер мыши с Сааремаа: желтогорлая мышь с 75 клещами, рыжая полёвка с 65 клещами;

- В 2006 году в сентябре в уезде Ляэнемаа, в местечке Пухту за час было собрано 423 клеща – это самое заселенное клещами место. Самое малочисленное место считается Пиисупи, что находится в Ляэне-Вирумаа, там за три года сборов было собрано только 42 клеща.